Hotoke AIとは?人気の理由や使い方を徹底解説!

HOTOKE AIとは、ChatGPTを利用したお悩み相談サービスです。仏教や心理学、コーチングの観点から悩みを受け止め、アドバイスをしてくれます。本記事では、HOTOKE AIの概要や人気の理由、使い方などについて解説するので、参考にしてみてください。

Hotoke(ホトケ) AIとは

HOTOKE AIとは、AIを搭載したメカニカル仏がお悩み相談を受けるサービスのことです。2023年3月3日にリリースが開始されました。OpenAI社の「ChatGPT 3.5」を活用し、仏教や心理学の観点から悩みに答えてくれるのが特徴です。

ブラウザやLINEで無料で気軽に利用できることから、日本国内だけでなく海外からも注目を集めるようになりました。ここでは、そんなHoke AIの概要について紹介します。

|

HOTOKE AIヒットの理由

HOTOKE AIは、機械的ではなく人に寄り添った回答をしてくれるところが魅力です。ユーザーの質問に対して、心や頭の整理に役立つ言葉を与えてくれます。AIでありながらも人間味を感じられるため、多くの人が利用するようになったと考えられるでしょう。

また、HOTOKE AIのリリース直後は日本国内での利用が目立ちましたが、1〜2週間後には中国圏のユーザーが急増しました。そのため、中国語や韓国語、英語といった他言語への対応も迅速に行い、世界中にユーザーを増やしたのもヒットの理由とされています。

HOTOKE AIの仕組み

HOTOKE AIは、ChatGPT 3.5のAPIに加え、独自の学習機能も搭載しています。仏教のみだと回答が偏ってしまうことがあるので、心理学やコーチングの追加学習を実施し、多角的なアドバイスを行えるようにしたのが特徴です。そのため「職場の上司を好きになれない」「天国に旅立った愛猫を忘れられず辛い」など、幅広い相談へ対応できます。

開発者は家入一真氏

HOTOKE AIの開発者である家入一真氏は、JASDAQ上場企業「paperboy&co.(現GMOペパボ)」の創業者であり、クラウドファンディング「CAMPFIRE」やスマートEC「BASE」など、いくつものベンチャー企業の立ち上げに携わる経営者として有名です。昔から宗教に関心を持ち、現在は浄土真宗へ出家しています。

もともと家入氏は、クラウドファンディング作成支援プログラム「クラファンジェネレーター」でChat GPTを利用したサービスを提供していましたが、日本語の不自然さが懸念事項となり、HOTOKE AIのように人の気持ちに寄り添ったサービスの提供には着手していませんでした。

しかし、GPT3.5の日本語は懸念を払拭するほどのレベルの高さであったため、すぐにサービスの開発に着手。GPT3.5のAPIが公開された日の翌日にはHOTOKE AIをリリースしています。

なぜ仏教なのか

前述の通り、開発者の家入氏はもともと仏教に関心があり、浄土真宗への出家も果たしています。人生の辛い局面で「人生とは苦しいものであり、この世は無常である」という仏教の教えに救われた経験から「仏教の考え方をたくさんの人に知ってほしい」との思いが芽生え、仏教の教えを元にした悩み相談サービスの開発を思いつきました。

そのため、HOTOKE AIの回答からは仏教の教えも学ぶことができます。また、仏教のみならず心理学やコーチングの視点も含まれているので、自分の悩みを客観視するきっかけになるでしょう。

HOTOKE AIの使い方

ここでは、HOTOKE AIの使い方を紹介します。ブラウザ版とLINE版があるので、それぞれの使い方を確認していきましょう。使い方はとてもシンプルなので、初めての方でも安心して活用できます。

|

ブラウザ版

①まずは、HOTOKE AI(https://hotoke.ai/)にアクセスします。

②トップ画面の入力欄に相談したいことを記入したら「相談する」をクリックしてください。

③回答を待つ間に、仏教用語の解説が表示されます。

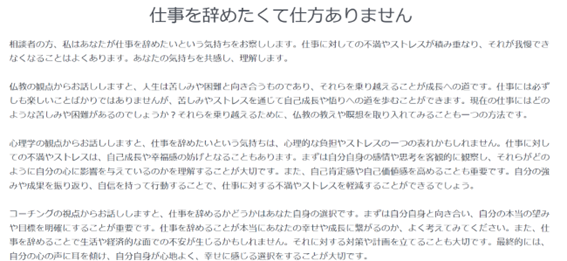

④しばらくすると画面が切り替わり、HOTOKE AIによる回答が表示されます。「仕事を辞めたくて仕方ありません」に対するHOTOKE AIの回答は以下の通りです。

最初に相談者の悩みを受け入れ、仏教や心理学、コーチングの観点から今後どのようにしていくべきか回答を示してくれます。

LINE

①最初に、LINEのQRコード(https://line.me/R/ti/p/@300iwnns)にアクセスします。

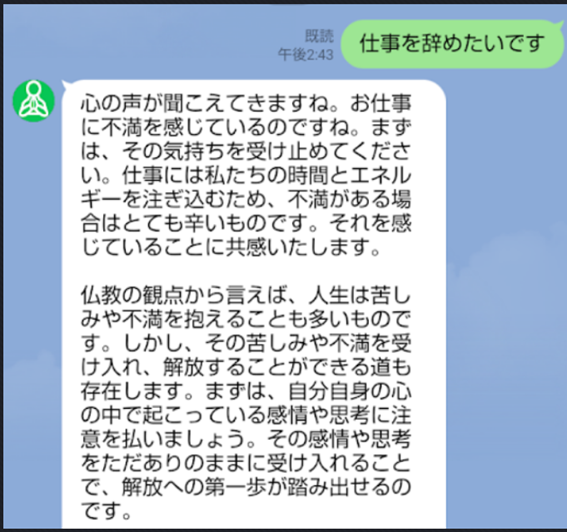

②ともだち登録後、LINEのトーク画面から悩みを送信すると回答が返ってきます。

LINEなら、ともだち登録さえしておけば相談したい時にすぐ悩みを送信できるため、より気軽にHOTOKE AIを活用できるでしょう。

ユーザーの割合は85.5%が海外

HOTOKE AIのユーザーは、14.5%が国内ユーザー、85.5%が海外ユーザーです。中でも中国は、サービスのリリースから1〜2週間でユーザー数が急増し、現在は39%と最も多いシェアを占めるようになりました。中国の次は台湾(20.2%)、日本(14.5%)、香港(11.3%)と続き、アジア圏で高い人気を集めていることが分かります。

海外ユーザー急増の背景には、外国語への迅速な対応が挙げられます。中国語(簡体・繁体)、韓国語、英語に対応しているため、海外のユーザーでも気軽に活用できる環境が整えられていると言えるでしょう。

2023年3月3日のサービス提供開始以来、相談数は40万件を突破しており、今後も世界規模でのユーザー数の増加が期待されています。

|

HOTOKE AIが対応できる相談内容

HOTOKE AIのユーザー層は幅広く、小学生から年配までたくさんの人が利用しています。また、日本国内と海外とで相談内容に大きな違いはありません。子育てや人間関係、ダイエット、恋愛など、さまざまな相談が寄せられています。

例えば「生きがいが見つかりません」「働くのが辛いです」といった真剣な悩みから「お風呂に毎日入るのが面倒です」「家族の荷物が多くて片付かない」など、身近な悩みまで相談内容は多種多様です。ジャンルを問わず相談できるからこそ、多くの人から注目を集めているのでしょう。

HOTOKE AIを使ってみた感想

ここでは、ipeのライターがHOTOKE AIを使ってみた感想について紹介します。

ipeライタープロフィール:ライター歴9年。主にWebサイト記事を中心に執筆

HOTOKE AIを利用した理由:将来への不安を相談したかった

将来に関する漠然とした不安を抱えていた際に、HOTOKE AIを利用してみました。「将来に不安がある」とHOTOKE AIへ相談してみたところ「不安を感じるのは自然なことである」と感情を受け入れてくれた上で、具体的なアドバイスが提示されました。

HOTOKE AIのメリットは、仏教・心理学・コーチングと3つの視点からアドバイスをもらえるところです。また、身近な人に相談しにくいことでもAIなら気軽に打ち明けられるのも利点だと感じました。

また、Chat GPTなど他のAIツールと比べて劣っていると感じたことは、対話形式になっていないところです。相談に対する回答が一方的に表示されるのみなので、回答に対する質問や疑問を投げかけられません。悩みを深掘りしながら相談したい方にとっては、不満が残る可能性があります。

上記の観点からHOTOKE AIがおすすめなのは以下のような人です。

|

HOTOKE AIを上手に使うポイント

最後に、HOHOKE AIを上手に使うポイントを紹介します。ポイントを踏まえた上で、HOTOKE AIを悩み相談に役立ててはいかがでしょうか。

|

個人情報を入れない

HOTOKE AIのようにChatGPTのAPIを利用したサービスは、情報流出の可能性がゼロとは言い切れないため、個人情報を入力しないようにしてください。HOTOKE AIの入力欄の下部にも「個人情報は入力しないでください」との但し書きがあります。悩みを相談する場合は個人を特定できるような情報を含まず、プライバシーを守れる範囲で利用しましょう。

回答を全て本気にしない

HOTOKE AIはあくまでもAIなので、全ての回答が正しいわけではありません。また、HOTOKE AIのトップページにも「仏教について間違っている場合もあります」と記載されています。

AIが示す回答は、1つの選択肢として参考程度に止めることが大切です。今後どのように行動していくかの最終的な判断は、自分で下しましょう。

会話はできない

HOTOKE AIで表示されるのは相談に対する回答のみなので、ユーザーとの会話はできない状態です。知りたい物事をリサーチしたり、会話を楽しんだりするのには不向きだと言えます。

ただし、開発者の家入氏は「適切な回答を出すためには対話形式が望ましい」との考えも示しているため、将来的には会話が可能になるかもしれません。

HOTOKE AIはAIを活用したカウンセリングサービス

HOTOKE AIは、AI技術と仏教の教えを融合させた新感覚のサービスです。身近な人に相談できない悩みも気軽に相談できるところが魅力ですが、あくまでもAIの回答なので、選択肢の1つとして考えると良いでしょう。

また、今後もAIを活用したサービスは続々と登場すると言われており、企業の課題解決にも役立てられることが期待されています。

株式会社ipeでは、最新テクノロジーを駆使したサービスを提供しており、SEO・広告運用、UI/UX設計、システム開発など、企業のマーケティング課題の解決をサポートします。最初は相談から受け付けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

SEOに関するご相談があれば、ぜひipe(アイプ)へご相談ください。