メインKWを対策する際に欠かせないのが関連キーワードです。関連キーワードはユーザーの検索傾向やニーズが反映されているため、よりユーザーニーズを掴むのに役立ちます。ここでは具体的な関連キーワードの選定方法や活用方法をご紹介します。

関連キーワードとは

関連キーワードとは、特定のキーワードに関わりがある、または特定のキーワードから連想されるキーワードのことです。関連キーワードは検索エンジンで検索した際に、サイトページの下部に「他のキーワード」などと記載された数個程度の候補が表示されています。

関連キーワードが出てくる仕組みとは

Googleのアルゴリズムによって表示される関連キーワードが決まります。アルゴリズムは過去にユーザーがメインキーワードと一緒に検索する傾向にあった言葉や関連サイトなどさまざまな情報を分析し、自動的に表示する仕組みになっています。そのため、候補に上がってくる関連キーワードは一定以上の検索ボリュームがあるものがほとんどです。

関連キーワードとサジェストキーワードの違い

関連キーワードと似たものに、サジェストキーワードがあります。サジェストキーワードは検索エンジンにキーワードを入力した際に、表示される候補キーワードのことです。サジェストキーワードは検索の手間を省くための補助が主な目的であり、表示される候補キーワードは過去に自分が検索した言葉やその時のトレンドに大きく左右されます。一方で関連キーワードは自分の検索履歴などはあまり関係がなく、多くのユーザーの検索傾向などをアルゴリズムが分析した結果として自動的に表示しています。

関連キーワードを調べる際に役立つツール

関連キーワードを調べる際には、関連キーワード取得ツールを活用することで、効率的に関連キーワードを抽出することができます。代表的な関連キーワード取得ツールを5つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。

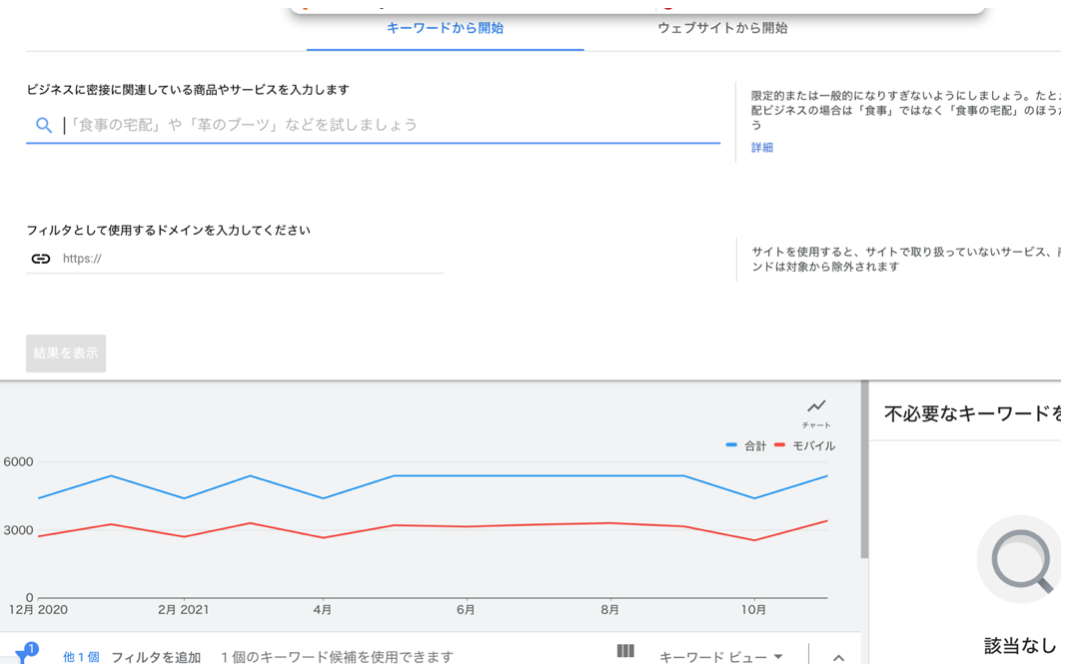

キーワードプランナー

画像引用:キーワードプランナー

キーワードプランナーは、Google公式の無料のキーワードツールです。本来はGoogleが広告主向けに提供しているツールですが、一部機能は誰でも、無料で利用できます。

キーワードプランナーを使用することで、特定のキーワードと関連性の高いキーワードの抽出と検索ボリュームの調査ができます。しかし、広告を出稿していないユーザーは、「1万~10万」というような、おおよその検索ボリュームしか表示されないという点には注意が必要です。関連キーワードを調べるだけであれば、無料の範囲でも十分役立ちます。

ラッコキーワード

画像引用:ラッコキーワード

ラッコキーワードは、誰でも無料で利用できるキーワードリサーチツールです。サイト内で特定のキーワードを検索すると、一瞬でGoogle、Bing、Youtube等の、関連キーワードが取得できます。関連キーワードのサジェストはもちろん、アルファベットごとの関連キーワードも取得できるため、網羅性が高いです。また、キーワードに関連する質問サイト上のユーザーの質問や、Web検索トレンドの動向が調べられるなど、キーワードリサーチのための便利機能が複数搭載されています。

Ubersuggest

画像引用:Ubersuggest

Ubersuggestは、関連キーワードの抽出と、検索ボリュームの調査ができるキーワードツールです。海外製のツールですが、日本語にも対応しています。サイト内でキーワードを検索するだけで、関連キーワードのサジェストや、検索ボリューム、広告のクリック単価、競争率などをまとめて取得できるため、シンプルで使いやすいツールです。一方で、無料版では、1日あたりの検索回数に制限があるため、本格的に利用する場合には、有料版にアップデートすることを検討しましょう。

SEMRush

画像引用:SEMRush

SEMRushは、SEO、広告、SNSなど、あらゆるデジタルマーケティングにおいて、キーワード調査や競合調査が行える、オールイン型の有料SEOツールです。機能性とコストパフォーマンスの高さから、全世界で、700万ユーザーに利用されています。SEMRushを使うことで、関連キーワードの取得や、検索順位、ボリュームの調査、競合の分析といった、通常であれば複数ツールを組み合わせて行う作業を、一括して行えるようになります。利用料金は、$ 119.95/月~です。

Ahrefs

画像引用:Ahrefs

Ahrefsは、デジタルマーケティングやSEO全般において、自サイトの解析や、キーワード調査、競合分析が行えるオールイン型の有料ツールです。全世界で60万人が導入しており、国内でも多くのマーケターに愛用されています。関連キーワードの抽出や検索ボリュームの調査だけではなく、キーワードごとの推定クリック数や総検索流入数、被リンクデータの調査などができる高度な分析機能を有しています。利用料金は、$ 99/月~です。

簡単!関連キーワードの調べ方

関連キーワードを調べる方法は、大きく分けると、検索サイトから調べるか、ツールを活用するかの2通りです。それぞれ詳しく解説します。

検索サイトから調べる

関連キーワードを調べたいメインキーワードをサイトで検索します。サイトの下部にいくと、「他のキーワード」などとして複数の関連語が表示されています。表示されている数はサイトによって異なりますが、8〜10個程度です。表示されている検索キーワードは検索ボリュームの高い順ではないので気をつけてください。

ツールを活用する

検索サイトでは数個の関連キーワードしか調べられません。一度に大量の関連キーワードを調べたい場合は、関連キーワード検索ツールを使用しましょう。検索ツールにメインキーワードを打ち込めば、ありとあらゆる関連キーワードの一覧が表示されます。

関連キーワードを活用する際の注意点

関連キーワードは、実際にユーザーが頻繁に検索しているキーワードであるため、コンテンツ制作の参考にすることでSEO効果を高めることができます。一方で、次のような注意点があることも理解しておきましょう。

| □ | リアルタイムな情報が含まれない |

| □ | ネガティブな情報が含まれることもある |

リアルタイムな情報が含まれない

ツールで取得できる関連キーワードは、ユーザーの過去の検索結果や、トレンド性を考慮して抽出されます。リアルタイムな情報は含まれないため、取得した関連キーワードが、その時点で実際に需要があるとは限りません。リアルタイムで人気のあるキーワードを調査するには、GoogleトレンドやSNSなどを活用しましょう。

ネガティブな情報が含まれることもある

関連キーワードには、ネガティブな情報が含まれることもあります。たとえば特定の企業名の関連キーワードとして、「ブラック」「ひどい」などといったネガティブなキーワードがサジェストされるケースなどです。自社の関連キーワードとしてネガティブな情報がサジェストされる場合には、評判を下げることにつながるため、対応が必要です。関連キーワードが、名誉棄損や事実誤認にあたると判断できる場合には、Googleに削除申請をするのがよいでしょう。Googleが精査した上で、申請が通れば、削除してもらうことができます。

関連キーワードでSEO対策をしよう!

関連キーワードはユーザーが検索する傾向にある関連語なので、ユーザーの検索意図を探るのに最適です。また、関連キーワードはある程度の検索ボリュームを持っているので、関連キーワードでコンテンツを作れば、ある程度の検索流入が見込めます。

ただし、関連キーワードなら何でもいいというわけではないので、関連キーワードはユーザーの検索意図を図る補助的な役割で活用するようにしましょう。

株式会社ipeでは、テクニカルSEOはもちろん、コンテンツマーケティングやUI・UX設計までSEO対策を一気通貫でおまかせいただけます。

貴社サイトを無料で分析するサービスも実施中ですので、自社サイトについて「悩みを抱えている」「不安がある」という方は、お気軽にご相談ください。